СтудентуБиблиотекаВыставка одной книгиК.Д.Бальмонт. Жар-птица. Свирель славянина. - М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1907.

СтудентуБиблиотекаВыставка одной книгиК.Д.Бальмонт. Жар-птица. Свирель славянина. - М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1907.

К.Д.Бальмонт. Жар-птица. Свирель славянина. - М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1907.

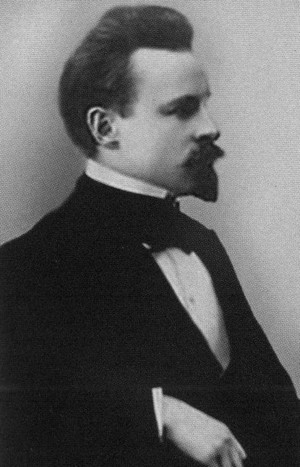

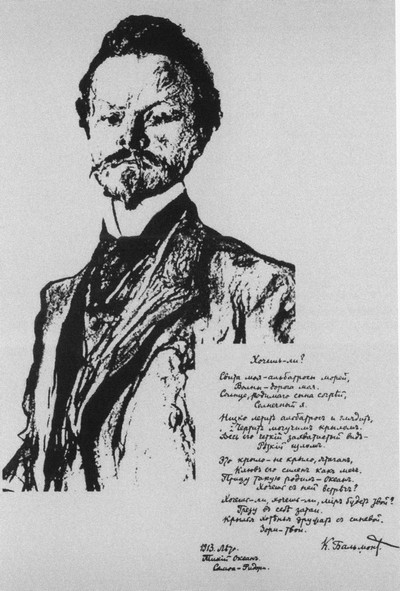

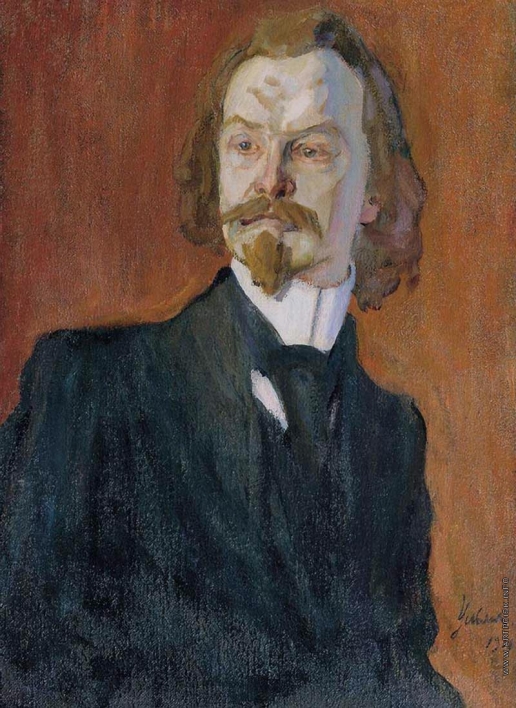

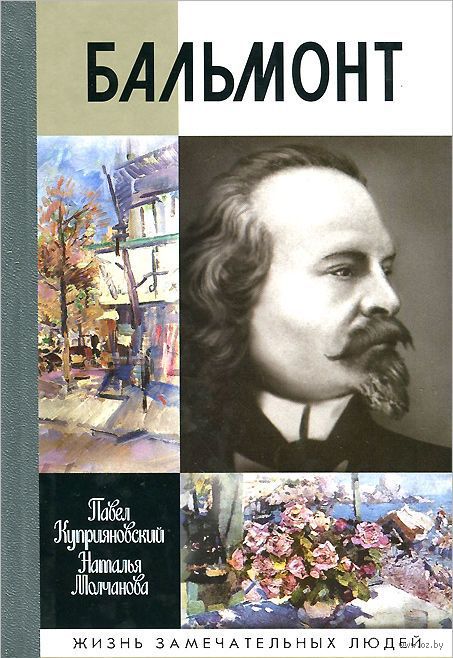

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) — поэт, переводчик, эссеист, теоретик искусства, один из основоположников символизма в русской поэзии.

«Как определить точнее символическую поэзию?»

«…Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты – всегда мыслители. Реалисты схвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, - символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь - из окна. Это потому, что каждый символист, хотя бы самый маленький, старше каждого реалиста, хотя бы самого большого. Один еще в рабстве у материи, другой ушел в сферу идеальности.

...Как определить точнее символическую поэзию? Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота, - сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом. Однако, несмотря на скрытый смысл того или другого символического произведения, непосредственное конкретное его содержание всегда закончено само по себе, оно имеет в символической поэзии самостоятельное существование, богатое оттенками.

Здесь кроется момент, резко отграничивающий символическую поэзию от поэзии аллегорической, с которой ее иногда смешивают. В аллегории, напротив, конкретный смысл является элементом совершенно подчиненным, он играет служебную роль и сочетается обыкновенно с дидактическими задачами, совершенно чуждыми поэзии символической. В одном случае мы видим родственное слияние двух смыслов, рождающееся самопроизвольно, в другом насильственное их сочетание, вызванное каким-нибудь внешним соображением. Аллегория говорит монотонным голосом пастора, или шутливо-поучительным тоном площадного певца (разумею этот термин в средневековом смысле). Символика говорит исполненным намеков и недомолвок нежным голосом сирены, или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствие…

... В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь, вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в его мистерии. Создание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области запредельного" и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты дают нам нередко драгоценные сокровища - такого рода, что, получив их, мы удовлетворены - и нечто исчерпано. Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам нового и, глядя на талисман, идем, уходим, куда-то дальше, все дальше и дальше.

Итак, вот основные черты символической поэзии: она говорит своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, - более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные впечатления, заставляет читателя пройти обратный путь творчества: поэт, создавая свое символическое произведение, от абстрактного идет к конкретному, от идеи к образу, - тот, кто знакомится с его произведениями, восходит от картины к душе ее, от непосредственных образов, прекрасных в своем самостоятельном существовании, к скрытой в них духовной идеальности, придающей им двойную силу.

Говорят, что символисты непонятны. В каждом направлении есть степени, любую черту можно довести до абсурда, в каждом кипении есть накипь. Но нельзя определять глубину реки, смотря на ее пену. Если мы будем судить о символизме по бездарностям, создающим бессильные пародии, мы решим, что эта манера творчества - извращение здравого смысла. Если мы будем брать истинные таланты, мы увидим, что символизм - могучая сила, стремящаяся угадать новые сочетания мыслей, красок и звуков и нередко угадывающая их с неотразимой убедительностью.

Если вы любите непосредственное впечатление, наслаждайтесь в символизме свойственной ему новизной и роскошью картин. Если вы любите впечатление сложное, читайте между строк - тайные строки выступят и будут говорить с вами красноречиво».

Константин Бальмонт. Элементарные слова о символической поэзии

«Внемлю я музыке незримых голосов…»

|

В красоте музыкальности, Как в недвижной зеркальности, Я нашел очертания снов, До меня не рассказанных, Тосковавших и связанных, Как растенья под глыбою льдов.

Я им дал наслаждение, Красоту их рождения, Я разрушил звенящие льды. |

И, как гимны неслышные, Дышат лотосы пышные Над пространством зеркальной воды.

И в немой музыкальности, В этой новой зеркальности, Создает их живой хоровод Новый мир, недосказанный, Но с рассказанным связанный В глубине отражающих вод. |

Константин Бальмонт. Аккорды

«Трудно говорить о такой несоизмеримости, как поэт…»

«Трудно говорить о такой несоизмеримости, как поэт. С чего начать? И на чем кончить? И как начать и кончить, когда то, о чем ты говоришь: - душа - всё - везде - всегда.

… Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала:- Поэт.

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта в них. Большее или меньшее, лучшее или худшее, но - еще что-то. Даже у Ахматовой была - отдельно от стихов - молитва.

У Бальмонта, кроме поэта в нем, нет ничего. Бальмонт: поэт: адекват. Поэтому когда семейные его, на вопрос о нем, отвечают: «Поэт - спит», или «Поэт пошел за папиросами» - нет ничего смешного или высокопарного, ибо именно поэт спит, и сны, которые он видит - сны поэта, и именно поэт пошел за папиросами - в чем, видя и слыша его у прилавка, никогда не усумнился ни один лавочник. На Бальмонте - в каждом его жесте, шаге, слове - клеймо - печать - звезда – поэта».

Марина Цветаева. Слово о Бальмонте

«В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией»

Валерий Брюсов. К.Д.Бальмонту. 1902

В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния.

Чуткий слух мог уловить необычную гармонию уже в первом сборнике стихов Бальмонта "Под северным небом" (1894 г.). Вторая книга, "В безбрежности" (1895 г.), показала нам, как разносторонне дарование Бальмонта. Третья, "Тишина" (1897 г.), явила его как исключительного мастера стиха, обновившего и переродившего его для русской поэзии. Высшей точкой, которой достиг Бальмонт в своем победном шествии, были "Горящие здания" (1899 г.). Это - вершины, уходящие в ясную лазурь, это - льдистые венцы, горящие золотом на рассвете и пламенем перед закатом. За ними раскинулось высокое и гордое плоскогорие, с широкими кругозорами и свежительным разреженным воздухом, залитое чистым неумолимым светом; книга "Будем как солнце" (1902 г.). Со следующего сборника, "Только любовь" (1903 г.), начинается уже спуск вниз, становящийся более крутым в "Литургии красоты" (1905 г.) и почти обрывистый в "Злых чарах" (1906 г.). Еще дальше - следовало бесспорное падение, не в какие-либо горные провалы, но на топкую, илистую плоскость "Жар-птицы"…»

Валерий Брюсов. К.Д.Бальмонт

«Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт»

«Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно-поэтической страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти "стозвонности" и "самосожженности" и прочие бальмонтизмы. Критики берутся за перья, чтобы объявить "конец Бальмонта" - они любят наносить coup de grace. И вдруг он печатает стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах - и в театре, и на извозчике, и вечером перед сном. Тогда начинает казаться, что может быть прекрасна и "самосожженность", и "Адам первично-красный" и что только твоя собственная нечуткость мешает тебе понять это…»

Николай Гумилев. А.Блок, Н.Клюев, К.Бальмонт и др.

«Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю — в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал, церемонно сдерживается, надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой. Глубоко сидящие в орбитах почти безбровые его карие глаза тоскливо глядят, кротко и недоверчиво: они могут глядеть и мстительно, выдавая что-то беспомощное в самом Бальмонте. И оттого-то весь его облик двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг — всё это чередуется в нем, и какая тонкая прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, с широко раздувающимися ноздрями! И как это лицо может казаться незначительным! И какую неуловимую грацию порой излучает это лицо! Вампир с широко оттопыренными губами, с залитой кровью бородкой, и нежное дитя, ликом склоненное в цветущие травы. Стихийный гений солнечных потоков и ковыляющий из куста фавн…»

Андрей Белый. Бальмонт

«Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей „детскостью“, неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было не мало притворной нежности, „сладостности“, выражаясь его языком, но, не мало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюблённости, был упоён собой…»

Иван Бунин. Воспоминания

"… На Западе символизм давал пищу уставшим от будничности, здравого смысла, прописей позитивизма. Наверно, что-то подобное было и в русской настроенности: жажда духовного, порыв души. Ведь почти одновременно с новым литературным движением явилось и религиозно-философское […]

В литературе изящной шло несколько иначе: перелом начался с «декадентства» – усиленный, обостренный индивидуализм, во многом отзвук западных тогдашних течений, самозамкнутое нечто, высокомерное, нерелигиозное, скорее исходившее от преклонения перед самим собой – отсюда и эта «башня из слоновой кости», столь подходящая к тогдашнему Западу, но для России наносная. Ранний Гюисманс очень бы подходил к наряду Брюсова. Вот Брюсов и выступил во главе всего этого. (Как ни странно, прибежищем слоновых башен оказалась Москва, именно простодушная и жирная Москва. Журнал «Весы» – и там главноуправляющий Валерий Брюсов, одна из самых тягостных фигур Серебряного века.) Человек властный, безмерно честолюбивый и упорный, все ставивший на свою славу. Отчасти и прославился. Эллис в «Весах» этих сравнивал своего редактора с Данте.

В «Весах» печатался и Бальмонт, но Бальмонт, хотя тоже был крайний индивидуалист, все же совсем другого склада. Тоже, конечно, самопреклонение, отсутствие чувства Бога и малости своей пред Ним, однако солнечность некая в нем жила, свет и природная музыкальность. Пусть он ею злоупотреблял – рядом с подземельем Брюсова это порыв, увлечение и самозабвение, под знаком «солнечного луча». Бальмонта тех дней можно было считать язычником, но светопоклонником. (Брюсов прямо говорил: «Но последний пар вселенной. Сумрак. Сумрак – за меня!») Бальмонт был наряден, пестр, не по-русски шантеклер, но были в нем и настоящие русские черты, в его душе, и сам он бывал трогателен (в хорошие минуты). Помню, пришел раз к нам, юным, на Арбате, вечером, на закате солнца, стал читать стихи из кн[иги] «Только любовь» – прозрачно, нежно, у него самого глаза влажны и мы все тронуты – вот, прошло более полувека, а помнится. Да, глаза были влажны у всех – взволнованность поэзией…»

Борис Зайцев. Серебряный век

«До «Жар-птицы» у нас не было славянского поэтического самосознания.

В «Жар-птице» оно впервые появилось…»

Константин Бальмонт. Из письма В.Брюсову

Книга «Жар-птица. Свирель славянина» была издана издательством «Скорпион» в 1907 году как седьмой том Полного собрания стихов. Часть тиража с обложкой, оформленной художником Константином Сомовым, продавалась отдельно.

«Книгами «Злые чары» (1906) и «Жар-птица» (1907) Бальмонт своеобразно перекликался с неославянофильскими тенденциями в русском символизме второй половины 1900-х годов. Обозначенный Вяч. Ивановым путь развития современной литературы «от символа к мифу», к стихийному «погружению в тайники народной души» одновременно и притягивал поэта, и отталкивал его мистическими «безднами». Он по-прежнему стремился идти собственным путем. Пережитый опыт первой русской революции, ностальгические чувства во время заморских путешествий и в эмиграции приводят Бальмонта к обостренной связи с родиной. «Славянские корни», обозначившиеся в «Литургии красоты», подвигают его к изучению национального фольклора и мифологии древних славян, чтобы глубже понять «народную душу». Большой интерес вызывают у Бальмонта книги А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» и С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903)».

«Большую роль в нахождении и пересылке поэту нужных книг играла близкий друг семьи Татьяна Алексеевна Полиевктова, о чем свидетельствуют многочисленные письма Бальмонта к ней […] Так, получив трехтомник А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», Бальмонт писал ей 1 февраля 1906 года с благодарностью: «Ни Вы не знали, ни я не подозревал, сколько они мне дадут. Они послужат исходной точкой для целой эпохи, новой эпохи в моей жизни. Я ничего не могу читать — только их […] У меня возникает в душе целый мир замыслов и литературных планов».

«В «Жар-птице» поэт поставил перед собой труднейшую задачу: по «неполным страницам» народных заговоров, былин, языческих мифов воссоздать «улетевшую Жар-птицу — мир психологических переживаний древнего славянина». «У меня возникает в душе целый мир замыслов и литературных планов. Если создастся Новая Россия (а она создастся), у свободного славянина найдется золотая узорная чаша, из которой он будет пить светлый мед Поэзии», — делился Бальмонт своими надеждами с Татьяной Алексеевной Полиевктовой в письме от 1 февраля 1906 года. Через полгода, 10 августа, поэт сообщал Татьяне Алексеевне: «Новая книга „Жар-птица“ готова почти совсем. Думаю, что недели через две отошлю ее в Москву искать счастья и что крылья этой птицы достаточно ярки, чтобы найти его».

Книга в законченном виде включала в себя четыре раздела: «Ворожба» — заговоры, «Зыби глубинные» — легенды и предания, «Живая вода» — былины и «Тени богов светлоглазых» — славянские языческие мифы. Каждый раздел был снабжен эпиграфом-знаком определенного драгоценного камня: хризолит, горный хрусталь, рубин, изумруд. Очевидно, поэт вкладывал символический смысл в эти обозначения и в само их количество, излюбленное «четверогласие».

В большинстве бальмонтовских текстов легко обнаруживаются фольклорные источники. Так, в разделе «Ворожба» это «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» И. П. Сахарова, в разделе «Живая вода» — «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом». Особенное влияние оказала на поэта книга А. Н. Афанасьева…»

Куприяновский, П.В. Бальмонт/П.В.Куприяновский, Н.А.Молчанова. –

М.: Молодая гвардия, 2014. – (Жизнь замечательных людей).

«Посягательство … на великую «соборную» личность народа»

"Жар-птица" Бальмонта имеет подзаголовок: "свирель славянина". Бальмонт хочет этим сказать, что он усвоил себе, в своей новой книге, народную славянскую поэзию.

Народная поэзия всех великих народов представляет создания исключительной художественной ценности. Магабхарата, поэмы Гомера, древнегерманские сказания, наши былины, песни и сказки - все это драгоценности человечества, которые все мы обязаны беречь благоговейно. Все равно, были ли эти произведения созданы творчеством соборным, коллективным или отдельными художниками-творцами, - но они были приняты и обточены океаном народной души и хранят на себе явные следы его волн. В созданиях народной поэзии мы непосредственно соприкасаемся с самой стихией народа, чудом творчества воплощенной, затаенной в мерных словах поэмы или песни.

Было время, когда на произведения народной поэзии смотрели как на грубые, неискусные создания поэтов, малоосведомленных в поэтике. Тогда считали нужным, представляя читателям произведения народной поэзии, подправлять их, прихорашивать, согласно с требованиями хорошего вкуса […] Но уже давно критика и история по справедливости осудили такое посягательство на чужую личность, на великую "соборную" личность народа.

Между тем Бальмонт в "Жар-птице" возобновил именно такое нехудожественное отношение к народной поэзии. Должно быть, находя, что наши русские былины, песни, сказания не достаточно хороши, он всячески прихорашивает их, приспособляет к требованиям современного вкуса. Он одевает их в одежду рифмованного стиха, выбрасывает из них подробности, которые кажутся ему выходками дурного тона, вставляет в былины изречения современной мудрости, генеалогию которых надо вести от Фридриха Ницше. Но как Ахилл и Гектор были смешны в кафтане XVIII в., так смешны и жалки Илья Муромец и Садко Новгородский в сюртуке декадента.

…Воссоздать мир славянской мифологии можно было только одним из двух способов. Или претворить в себе весь хаос народного творчества во что-то новое, воспользоваться им лишь как темными намеками, как материалом, который надо переплавить для иных созданий. Или, восприняв самый дух народного творчества, постараться только внести художественную стройность в работу поколений, поэтически осмыслить созданное бессознательно, повторить работу давних певцов, но уже во всеобладании могучими средствами современного искусства. Бальмонт, к сожалению, не сделал ни того, ни другого, а избрал средний путь, захотел соединить или, вернее, смешать оба эти способа. Он не посмел творить самодержавно на основе древнего творчества, но и не сумел сохранить благоговейно священное прошлое. Он сделал худшее, что можно сделать с народной поэзией: подправил, прикрасил ее сообразно с требованиями своего вкуса. Сохранив в отдельных частях подлинную ткань народного творчества, Бальмонт наложил на нее самые современные заплаты; удержав общий замысел отдельных созданий, он произвольно видоизменил частности; подражая общему складу речи нашей старинной поэзии, он, в то же время, исказил самое существенное в ее форме.

В "Жар-птице" есть несколько прекрасных стихотворений, причем не все они чужды славянской и народной стихии (напр., мне кажется очень значительным "Стих о величестве солнца", кроме первого двустишия), - но все они стоят в книге как исключения. "Жар-птицы", по ее разрозненным перьям, К. Бальмонт не воссоздал».

Валерий Брюсов. К.Д.Бальмонт. Третья статья. Злые чары и Жар-птица

«Бедный поэт…»

«Мне было жаль Бальмонта. Сидел грустный, и жалобно гасло северное сияние его души: ведь оно для большинства его читателей только пламя земляной печи, тонко раздражающее чувственность. Сияние за полярным кругом принимают ведь за душный зной тропиков. Ледяной, рубином пылающий осколок – Бальмонтово солнце – всегда тает в теплицах модернизма. Приходит из пространств и не видит зеркал, люстры, разодетых, пышущих жаром дам; видит спадающие со стен водопады времен; созвездие Ориона, окруженное красными кометами. А то не кометы, а дамы в красных платьях. Войдет, осиянный, и сияние стекает. Лед пустынь, соприкасаясь с жаром, взрывается паром, и – паф! Клубы пара. Пенсне надменно взлетело на нос, ярко-огненная бородка взлетела тоже. Начинается стадия пресловутой бальмонтовской дерзости. Теперь он способен сказать: «Я – солнце». А это – глубокая истерика; это – надвое разорванная душа.

«Я – Бог, я – царь, я» – и паф, паф, паф! Клубы пара. «Ах!» – шепчут дамы. «Гы-ы», – фыркает где-то свинообразный пошляк. Бедный Бальмонт, бедное, одиноко в пространство ночи закинутое дитя!

Холодно ему, холодно. Не отогреть его, не отогреть. Он ушел далеко, далеко. Приходите к нему, посидите, и вы поймете, что трудно с ним говорить, вести беседу. Беседа всегда обрывается, потому что он не слышит людей, не умеет слышать. И хотел бы, да не может. И это не замкнутость, а полная беззащитность. Он может внимать и молчать, т. е. слушать; но слушать не собеседника, а свою собственную музыку. Он может говорить; но его речь – беседа, обращенная к самому себе. Вне этого начинается только автоматическая светская речь или историко-литературный разговор. Тщетно хватается он за все, за что можно ухватиться, – за блеск очей, за блеск свечей, за блеск книжного знания. Ежегодно прочитывает целые библиотеки по истории литературы, теософии, востоку, естествознанию. Но книжная волна без остатка смывает книжную волну. Книжные волны лижут голый утес; как с утеса вода, сбегает с Бальмонта книжная мудрость, не изменяя его. Был Бальмонт, есть Бальмонт, будет Бальмонт. А волна за волной набегает на него – увлечение той или иной отраслью знания. Когда же пытается он примирить интересы познания с творчеством, получается одно горе […]

Нашла на него полоса народных поверий. Но я не верю в его способности исследователя. Хорошо изъяснял он мне в Париже Словацкого, но, вероятнее всего, изъяснял лишь себя. Он хочет ходить во всех одеяниях. И много у него чудесных личин. Но есть личины и нечудесные, как, например, «Жар-Птица».

Теперь ему кажется, что на Златопером Фениксе летит он в мир славянской души, а мы видим Бальмонта верхом на деревянном петушке в стиле Билибина. Но я не боюсь за поэтический талант Бальмонта.

Завтра встанет он с петушка, надменно взлетит к лицу надменное его пенсне, и – паф, паф, паф! Уйдет в синие свои, синие, синие просторы. Наденет шляпу, запоет интерпланетный марш и… нет его: пошел описывать рейсы: земля – луна – солнце – земля.

Нет, даст еще нам Бальмонт свои дивные песни, нет, еще он не умер, как кажется это многим.

Но и теперь, и прежде, и потом он заслуживает глубокого сожаления. Он не сумел соединить в себе все те богатства, которыми наградила его природа. Он – вечный мот душевных сокровищ: давно был бы нищ и наг, если бы не получал он там, в пространствах, какие-то наследства. Получит – и промотает, получит и промотает. Он отдает их нам. Проливает на нас свой творческий кубок.

Но сам он не вкушает от своего творчества.

Нам сокровища его музы сверкают цветами жизни, для него они – ледяные осколки, озаренные огнем померкшего сияния.

Жизнь не соединил он с творчеством в символе ценности и бесцельно носится в мировых пустынях небытия.

Бедный, бедный Бальмонт, бедный поэт…»

Андрей Белый. Бальмонт

«Так и останется Бальмонт в русской поэзии — заморским гостем …»

«Победоносность Бальмонта — победоносность восходящего солнца: «есмь и тем побеждаю», победоносность Брюсова — в природе подобия не подберешь — победоносность воина, в целях своих и волей своей, останавливающего солнце.

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна стoит другой.

Бальмонт. Брюсов. Их единственная связь — чужестранность. Поколением правили два чужеземных царя. Не время вдаваться, дам вехи (пусть пашет — читатель!). После «наируссейшего» Чехова и наи-русско-интеллигентнейшего Надсона (упаси Боже — приравнивать! в соцарствовании их повинно поколение) — после настроений — нестроений — расслоений — после задушенностей — задушевностей — вдруг — «Будем как солнце!» Бальмонт, «Риму и Миру» —Брюсов. Нет, не русский Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, «есть в русской природе усталая нежность» (определение, именно точностью своей выдающее иностранца), русским заговорам и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, — нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью всe дары жары и морей. Не последнее лицо в сказке — заморский гость! Но — спрашиваю, а не утверждаю — не есть ли сама нерусскость Бальмонта — примета именно русскости его? До-российская, сказочная, былинная тоска Руси — пo морю, по зaморью. Тяга Руси — из Руси вон. И, вслушиваясь, — нет. Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком не знаю, — бальмонтовском.

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке. Ибо, утверждаю, язык Бальмонта, в смысле народности, неорганичен. Как сильна, должно быть, органичность внутренняя и личная (единоличная), чтобы вопреки неорганичности словесной — словами же — доходить!.. …Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение: Бальмонт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и шестую часть света: Бальмонт! В них он и жил. Его любовь к России — влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь. Беспоследственным (разовым) новатором русской речи — да. Хочется сказать: Бальмонт — явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух — в воздухе. Нация — в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт — да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи на Анды и слонов на ихтиозавров — всегда — заведомо — пленительно невесом.

Я вселенной гость,

Мне повсюду пир…

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Не-русскость (русскость, как составное) и русскость Бальмонта — вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении — Пушкине (гений, второй после диапазона, вопрос равновесия и — действия сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина) — итак, только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одолел — мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой, в дом, из которого ушел — как только в мир вошел! Все его возвраты домой — налеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим: вода, ветер, солнце. (Меньше или больше России?) Говоря «Бальмонт», мы (географически и грубо) говорим: Таити — Цейлон — Сиерра и, может быть, больше всего: Атлантида, и, может быть, меньше всего — Россия. «Москва» его — тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недосягаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину…

… Так и останется Бальмонт в русской поэзии — заморским гостем, задарившим, заговорившим, заворожившим ее — с налету — и так же канувшим».

Марина Цветаева. Брюсов и Бальмонт

«Бальмонт — поэт бесценный….»

«В своей последней «автобиографии», манерной и жеманной, как вся бальмонтовская проза, Бальмонт пишет: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели писать в России звучных стихов. Чувствую в душе нескончаемую юность. Говорят, будто лучшая моя книга „Будем как солнце“. Это вздор. По существу своему я в беспрерывном движении, которое не видно лишь слепым рассудочникам. У меня нет лучших и худших книг, а все книги одинаково плохи или одинаково хороши. Нужно быть безумцем, чтобы сказать, что одуванчик лучше или хуже орхидеи».

На «спокойную убежденность» Бальмонта, касающуюся чего бы то ни было вне его лежащего (хотя бы истории русской поэзии), сердиться нечего. Всем хорошо известно, что до Бальмонта стихи писал, например, Пушкин. Точно так же всем, знающим Бальмонта, известно, что он занят исключительно самим собою, что весь мир существующий и несуществующий он удостаивает своей страстной и чистой влюбленности, а иногда — своих не менее страстных проклятий; что требовать от Бальмонта каких-либо связных рассуждений, обобщений и сравнительности смешно.

Мало того: все, кто умеет ценить поэзию как самостоятельную стихию — не только те ее области, в которых она роднится с другими стихиями, но и те, в которых она совершенно беспримесна, исключительна или даже прямо враждебна всем другим стихиям, — все они твердо знают, что Бальмонт — поэт бесценный….

… В сущности, оценка Бальмонта не только не за горами, она уже теперь налицо. Не говоря о том, что Бальмонт известен едва ли менее, чем Надсон, его уже и любят и как бы хранят в душе, как всегда вначале — в двух крайних станах: в кружке поэтов, ему близких, и в широкой публике; первых — бескорыстной любви учит любовь к искусству, как ценности непреходящей, а второй — нет никакой корысти и никакой причины не любить того, что само неудержимо просится в душу: так просятся в душу некоторые прежние стихи Бальмонта.

Итак, не только нельзя сердиться на Бальмонта за его критическое ребячество и наивное самохвальство, надо поблагодарить его за то, что он таков, каков есть: без этого не было бы у нас его прежних стихов.

Нельзя было сердиться на него и тогда, когда он написал, после ряда прекрасных строф, свои первые две, на три четверти вздорные, книги: «Злые чары» (изд. «Золотого руна» 1906 года) и «Жар-птицу» (изд. «Скорпиона» 1907 года)…»

Александр Блок. Бальмонт

«Никогда Бальмонт не останавливался на половине пути…»

«Бранить Бальмонта за его последние книги ("Злые чары", "Жар-Птица", "Птицы в воздухе") стало уже считаться у критиков чем-то вроде "хорошего тона". Чем критик "левее" в искусстве - тем он неистовее, и в неистовстве своем, быть может, всего больше этот самый "хороший тон" попирает. По отношению к Бальмонту мы обязаны какой-то глубокой и почтительной благодарностью. Он подарил нас книгами "Будем как солнце" и "Только любовь", и для этих самых критиков и судей когда-то, задолго до нынешнего "признания", в дни свистков и самой постыдной брани - его имя было боевым возгласом. Теперь, когда эти критики получили признание, потому что публика сочла своевременным признать тех, кого они когда-то отстаивали так безуспешно, - и прежде всего - Бальмонта, - кто не почел своим долгом его лягнуть, не за стихи, так за статьи, за переводы?

И лягаются так легко, так небрежно - мимоходом. Мол, все-таки "пускай мое копыто знает", хоть и не стоит с ним долго возиться. Для острастки. А между тем, то, с чем разделываются "тонкие" критики так модно и так жалко, - есть глубокая, больная и печальная трагедия, - и да будет стыдно тем, кто тащит на площадь бедную душу поэта. Может быть, Бальмонт в жизни своей - в сердце своем, - поэт больше, чем все поэты, и то, что он делает сейчас, - самая последняя, кровавая жертва его богу.

Никогда Бальмонт не останавливался на половине пути, и быть не цельным, идти не до конца - было для него самым страшным. И теперь, когда он пленился народным творчеством (ибо он всегда в плену - У Любви, у Солнца, у "Четверогласия Стихий") - он не смог понять границы плена и отдался весь, отдал снова всю душу, стал, или, вернее, захотел стать, певцом там, где другой поэт сумел бы остаться литератором.

Предположим, - Валерий Брюсов обратился бы, как Бальмонт, к народному русскому эпосу. Конечно, он решил бы свою задачу чисто литературно, - и мы бы получили ряд блестящих подделок, стилизаций, где собственное лицо Брюсова сказалось бы в выборе мотивов, в том, что именно более всего привлекло его внимание в подлинном народном творчестве.

Бальмонт поступил иначе. С чисто бальмонтовской внезапностью он решил: народ - солнечность, я - солнечность, народ - как я, и я, как народ, народ и я - величины одного порядка, одного наименования, и соединением, синтезом народного творчества и моего будет простое сложение - плюс. Стал складывать яблоки с апельсинами только потому, что и те и другие - круглые. И вот, пользуясь такой аргументацией, и всего более боясь остановок на половине пути, он стал громоздить глыбу на глыбу, обломок на обломок, не сравнивая, не пригоняя друг к другу, а глыбы падали и падали, падая, разбивались, - и Бальмонт уже стоял среди груды камешков, рассыпавшихся вокруг него, - а он все больше неистовствовал, все строил и ронял... После "Злых чар", где он еще как-то удерживался на ногах, - "Жар-Птица", и Бальмонт почти раздавлен непосильной тяжестью своего труда.

Подвиг Бальмонта не удался, но, совершая его, он снова и снова, в который уже раз, сжег душу; совершая его, обрел опять новый мир, который мы никак не можем постигнуть, не можем вычислить его законов, мир, из которого слова еле долетают до нас»

Владислав Ходасевич. О последних книгах К.Бальмонта