Адреса истории СПбГУТ: от набережной реки Мойки к проспекту Большевиков

История Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций легко читается не только в книгах и воспоминаниях — она стоит перед нами в камне и бетоне. Каждое здание хранит свой кусочек прошлого: где-то звучали аккорды Чайковского, где-то работали первые ЭВМ, где-то обсуждали планы будущих поколений инженеров.

В преддверии октября 2025 года, когда СПбГУТ отметит 95-летие, мы возвращаемся к этим адресам, чтобы увидеть университет в разных эпохах. К юбилею культурно-просветительский центр «Музей СПбГУТ» запускает рубрику «95 лет истории», которая будет рассказывать о том, из чего складывается вуз: из научных открытий, традиций, имён и зданий. Эти адреса памяти соединяют прошлое с настоящим и показывают, каким университет становится сегодня.

Архитектура — это не только стены, но и отражение времени. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича вписан в историю города так же, как Петербург вписан в историю России. Его здания — от старого корпуса н набережной Мойки до современных корпусов на проспекте Большевиков — хранят память о петровских стройках, императорских покоях, первых русских спектаклях, революционных собраниях, концертах Листа и Чайковского, радиопередачах и научных открытиях.

Учебный корпус № 1 на набережной Мойки, 61 — самое «говорящее» здание университета. В начале XVIII века здесь располагался Мытный двор, а по соседству кипела жизнь, швартовались барки, сюда стекался поток товаров для города. После пожара участок отдали под дворец для наследников престола. Именно здесь доживала свои последние дни императрица Елизавета Петровна, а затем жил Пётр III, прежде чем перебраться в Зимний дворец.

Участок на Мойке вошёл и в театральную историю России. В 1757 году здесь открылся каменный театр, где впервые выступила труппа Фёдора Волкова — первая профессиональная русская труппа. Спустя несколько десятилетий, в 1820-е годы, петербуржцы уже толпились у ротонды госпожи Лагур: там показывали панорамы и диорамы, в том числе знаменитую «Панораму Парижа» художника Штейнбергера, созданную вскоре после похода русской армии. Для горожан это было почти «окно в Европу». Позже в ротонде действовал детский театр.

В середине XIX века участок получил новое развитие. Владелица Мария Фёдоровна Руадзе решила построить доходный дом. Проект сначала выполнил французский архитектор А. Робен, затем его переработал П. А. Желязевич. Часть дома на Мойке завершил Н. Е. Гребёнка, а в начале XX века архитектор И. А. Фомин добавил со стороны Большой Морской строгий мраморный портал.

В архитектуре здания угадываются черты позднего классицизма и эклектики, а фасады практически без изменений сохранились до наших дней. Главным украшением дома стал Большой зал собраний.

«Новая зала есть истинно замечательное приобретение для концертов и публичных чтений», — писали современники.

Здесь с 1859 года устраивались литературные вечера. На сцене ставили «Ревизора» Гоголя, где в постановке участвовали Тургенев, Достоевский, Некрасов, Кони. В этих стенах звучали аккорды Листа, а Чайковский впервые представил публике оперу «Евгений Онегин». Позднее здесь играли Русский театр Коровякова, Частная русская опера, Французская оперетта, Старинный театр. В этом же зале блистала Лидия Яворская. Несколько лет в здании располагалось Русское купеческое общество взаимопомощи.

Позже, уже в советское время, Большой зал использовался и для собраний коллектива ЛЭИС.

Коммерческие этажи всегда были полоны жизни: здесь работал магазин белья «Юлий Флоран», аптека А. Н. Лобач-Жученко, один из первых автомобильных магазинов «Победа». Долгое время здесь существовал ресторан «Кафе де Пари», владельцем которого был известный ресторатор Жан-Пьер Кюба. Ресторан относился к числу самых известных и дорогих петербургских ресторанов рубежа XIX—XX вв. Завтраки у «Кюба» считались одной из непременных составляющих жизни столичных денди. Позже на его месте открылась столовая ЛЭИС, которая стала центром студенческого быта, а панорамные окна со стороны набережной реки Мойки (слева от центрального входа в вуз) в 1970-е годы были отданы под размещение советских ЭВМ, созданных в ЛЭИС. Соседнее здание — Мойка, 65 — тоже было отдано вузу. Там разместились мастерские: всё, что придумывалось на кафедрах, превращалось в реальные опытные образцы именно здесь.

В начале XX века доходный дом превратился в меблированные комнаты. В 1905 году здесь жила Надежда Крупская, сюда приходил Владимир Ильич Ленин. Среди постояльцев был и Фёдор Шаляпин. После революции здание стало Домом политпросвещения, затем Краснофлотским театром. В 1918 году в зале работал театр матросов крейсера «Аврора». В 1920-е годы отсюда в эфир выходили передачи Ленинградского радиоцентра.

В 1929 году в этих стенах открылись Высшие курсы инженеров связи, ставшие началом института, который позже назовут ЛИИС.

В годы блокады здания сильно пострадали от обстрелов. Их спасли студенты и преподаватели института, которые своими силами восстанавливали корпуса: убирали завалы, вставляли стёкла, приводили в порядок аудитории. Эта работа позволила корпусам выжить и продолжить служить студентам.

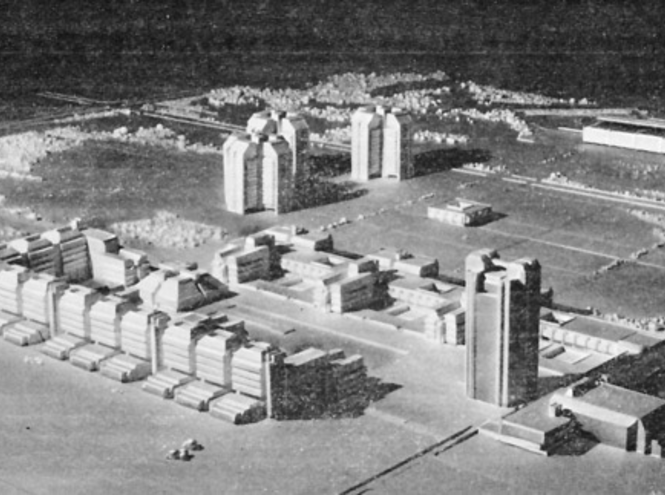

Со временем вузу стало тесно в центре. В конце 1970-х годов началось строительство нового комплекса на проспекте Большевиков. Газета «Вечерний Ленинград» писала о грандиозных планах — 14-этажный корпус, библиотека, конференц-зал, столовая.

Реальность оказалась немного скромнее: выросли два здания — шести- и семиэтажное. Их авторами стали архитекторы И. Н. Кусков и В. М. Ривлин, главным конструктором был И. К. Раша. Позже к первому корпусу добавили «зеркальный», созданный в Санкт-Петербургском институте архитектуры.

Ансамбль со стеклянными переходами и формой буквы «Е» стал примером позднесоветского модернизма. Здесь разместились кафедры и лаборатории, библиотека, столовые и спортивный зал. Для студентов восьмидесятых это был настоящий кампус — просторные аудитории, новые возможности, другое дыхание времени.

Сегодня корпуса украшают вечерние огни, подсветка подчёркивает их строгую геометрию, выделяет среди жилого массива и создаёт особый облик университетского квартала.

В настоящее время университет снова обновляется. На проспекте Большевиков планируют построить спортивный комплекс площадью около 1400 квадратных метров. Двухэтажное здание с универсальным игровым залом, тренажёрными зонами и залами для фитнеса должно стать центром студенческой жизни. Проект предусматривает благоустройство, парковку и удобный доступ для всех.

История университета видна в его зданиях. На Мойке сохранились стены, где звучали Лист и Чайковский, где встречались Тургенев и Достоевский, бывали Ленин и Крупская, останавливался Шаляпин. Здесь зарождался институт связи и начинались первые радиопередачи и успешные опыты в телевещании.

На Большевиков выросли корпуса модернизма, а теперь здесь строится новый спортивный центр.

Университет развивался вместе с городом и остаётся частью его памяти, а его адреса — набережная реки Мойки, дом 61 и проспект Большевиков, дом 22 корпус 1 — стали адресами истории.

Фотографии:

1 — Главный корпус института связи

2—3 — Фасад и зал торгового дома «Победа»

4 — Ресторан «Кафе Де Пари»

5 — Ресторанный зал «Кафе Де Пари» с окнами на Б. Морскую

6 — Актовый зал ЛЭИС

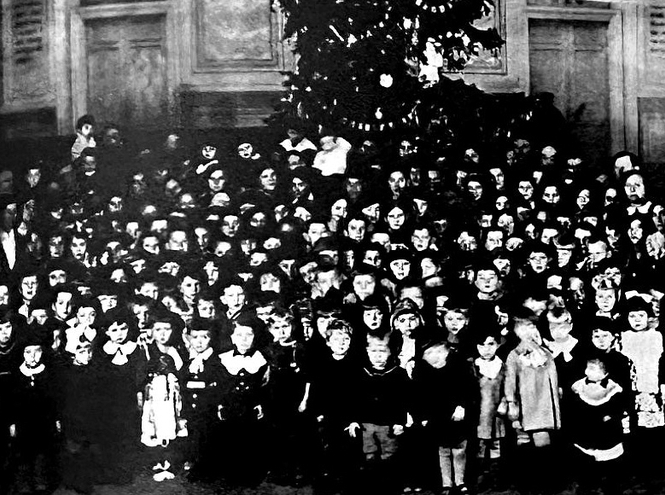

7 — Ёлка в институте связи, 1938

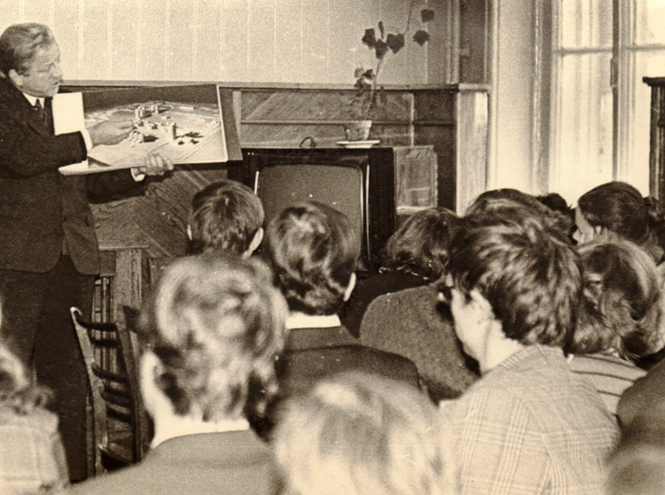

8—9 — Ректор Ю. П. Куликовский показывает фото макета нового комплекса института, 1977

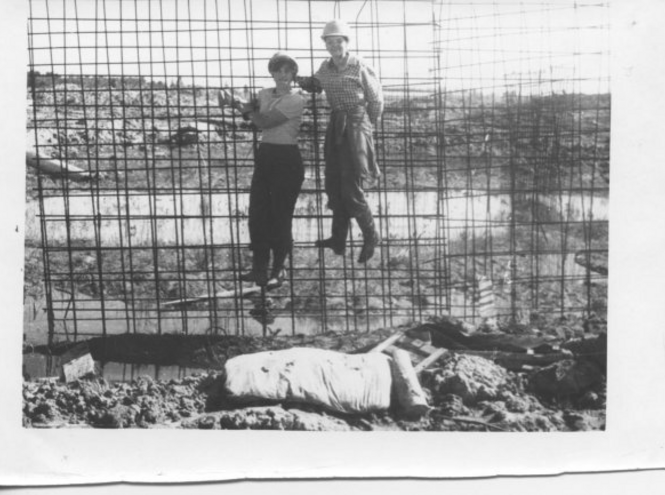

10—11 — Митинг во время закладки здания, 1977

12—14 — «В 80-м году стройотряд Импульс-80 доблестно трудился на этой стройке. Но рабочих мест не хватало и нас частенько бросали на стройки каких-то зданий на Московской площади. На фото — будущий Бонч»

10 февраля

День конкурсантов на 4 неделе регионального этапа чемпионата Профессионалы

10 февраля

День конкурсантов на 4 неделе регионального этапа чемпионата Профессионалы

10 февраля

СПбГУТ в центре внимания на «Навигаторе поступления»

10 февраля

СПбГУТ в центре внимания на «Навигаторе поступления»

9 февраля

Стартовала четвертая неделя чемпионата "Профессионалы"

9 февраля

Стартовала четвертая неделя чемпионата "Профессионалы"

9 февраля

Проигравших не было: сотрудники СПбГУТ покорили «Воейковскую лыжню»

9 февраля

Проигравших не было: сотрудники СПбГУТ покорили «Воейковскую лыжню»

9 февраля

«Телеком-планета» 2026: 1-й тур на финишной прямой!

9 февраля

«Телеком-планета» 2026: 1-й тур на финишной прямой!

9 февраля

В СПбГУТ вышел второй выпуск подкаста «Антитеррор»

9 февраля

В СПбГУТ вышел второй выпуск подкаста «Антитеррор»

9 февраля

СПбГУТ представил опыт цифровизации образования

9 февраля

СПбГУТ представил опыт цифровизации образования

8 февраля

Поздравление ректора СПбГУТ с Днем российской науки

8 февраля

Поздравление ректора СПбГУТ с Днем российской науки

6 февраля

Финиш уже близко!

6 февраля

Финиш уже близко!

5 февраля

Соревнования продолжаются

5 февраля

Соревнования продолжаются

4 февраля

Экватор третьей конкурсной недели

4 февраля

Экватор третьей конкурсной недели

4 февраля

Стань специалистом беспилотных систем

4 февраля

Стань специалистом беспилотных систем

3 февраля

Сразу три компетенции регионального этапа Чемпионата Профессионалы

3 февраля

Сразу три компетенции регионального этапа Чемпионата Профессионалы

3 февраля

СПбГУТ — участник выставки «Навигатор поступления»

3 февраля

СПбГУТ — участник выставки «Навигатор поступления»

2 февраля

Стартовала третья неделя чемпионата "Профессионалы"

2 февраля

Стартовала третья неделя чемпионата "Профессионалы"

2 февраля

Открыт набор в сборную СПбГУТ по гонкам дронов

2 февраля

Открыт набор в сборную СПбГУТ по гонкам дронов

30 января

Подошла к концу вторая конкурсная неделя чемпионата

30 января

Подошла к концу вторая конкурсная неделя чемпионата

30 января

Профориентационные мероприятия чемпионата «Профессионалы» в СПбКТ

30 января

Профориентационные мероприятия чемпионата «Профессионалы» в СПбКТ

30 января

Бойцы СВО поблагодарили СПбГУТ за гуманитарную помощь

30 января

Бойцы СВО поблагодарили СПбГУТ за гуманитарную помощь

30 января

Стартовал новый сезон соревнований «IT-Планета»

30 января

Стартовал новый сезон соревнований «IT-Планета»