23 ноября – 100-летие регулярного радиовещания в СССР

Ровно сто лет назад, 23 ноября 1924 года, в Советском Союзе зазвучали первые регулярные радиопередачи, которые означали начало новой эры в истории связи. Радио быстро стало неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Этот юбилей – отличный повод вспомнить о вкладе выдающихся учёных и инженеров, стоявших у истоков радиотехники.

Изобретение Александра Степановича Попова, продемонстрированное в 1895 году, стало основой для всего последующего развития радиотехники. Это был приёмник электромагнитных волн. Без его работы дальнейшее развитие радиосвязи, а затем и радиовещания было бы невозможным.

Попов создал не просто детектор, а функциональную систему, позволяющую принимать сигналы на расстоянии. Это открытие заложило основу для создания как беспроволочного телеграфа, так и последующих радиопередатчиков и приёмников, которые стали технической базой для первых радиовещательных станций в России, а затем и в СССР.

В 1918 году были созданы радиостанция «Вестник РОСТА» и Нижегородская радиолаборатория – первый в стране научно-исследовательский центр, который специализировался на радио- и телетехнике, радиовещании и телевидении. Под руководством Михаила Александровича Бонч-Бруевича там были разработаны радиотелефон, первые радиолампы, а также проект типовой радиоприёмной станции и телевизионной аппаратуры.

В 1919 году из Нижегородской радиолаборатории начались первые радиовещательные передачи в Советской России.

В 1920-х годах начинается активное развитие радиовещания. Появляются опытные радиовещательные станции в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других крупных городах. Эти станции, часто имевшие небольшие мощности и ограниченный радиус действия, стали зародышем будущей всесоюзной сети. В этот период особое внимание уделялось совершенствованию технической базы: разработке более мощных передатчиков, улучшению качества приёма, созданию более доступных радиоприёмников.

Михаил Александрович Бонч-Бруевич играл ведущую роль в этом процессе, внедряя свои инновационные разработки и активно участвуя в организации массового производства радиоаппаратуры.

23 ноября 1924 года состоялась первая широковещательная передача Московского радио. В этот день стала передавать собственную программу Радиостанция имени Коминтерна АО «Радио для всех». Именно эту дату принято считать годом рождения регулярного радиовещания в СССР. Началась систематическая трансляция программ из Москвы, что ознаменовало переход от экспериментальных передач к созданию полноценной радиосети.

Однако развитие шло неравномерно, отставание регионов от центра было существенным. В 1930-е годы начинается быстрый рост количества радиостанций, охватывающих всё большую территорию страны. Развиваются различные жанры радиовещания: новостные программы, музыкальные передачи, театральные постановки, литературные чтения, детские передачи и многое другое. Радио становится мощным инструментом идеологического воздействия, но одновременно и важным каналом информации для населения.

Технологии развиваются: появляются новые типы ламп, совершенствуется аппаратура, увеличиваются мощности передатчиков, расширяется диапазон частот.

Великая Отечественная война (1941–1945) стала серьёзным испытанием для советского радио. Несмотря на разрушения и потери, радиовещание продолжало функционировать, играя жизненно важную роль в информировании населения, поддержании боевого духа и организации тыла. Радио стало важным инструментом связи между фронтом и тылом.

После окончания войны начинается новый этап развития – восстановление разрушенной инфраструктуры, расширение сети радиостанций, появление новых технологий. В послевоенные годы произошёл переход от ламповой техники к транзисторной, что позволило сделать радиоприёмники более компактными, доступными и надёжными. Распространение телевидения не привело к угасанию радио; оно продолжало оставаться массовым средством коммуникации. В 1960-70-е годы развиваются новые форматы радиовещания, появляются специализированные станции, расширяется вещание на языках союзных республик.

К концу существования СССР сеть радиовещания представляла собой сложную систему, охватывавшую практически всю территорию страны. Однако монополия государства на средства массовой информации ограничивала разнообразие программ и свободу слова. Распад СССР привел к формированию новых национальных радиовещательных систем в независимых государствах, каждое из которых пошло собственным путём в развитии радиовещания.

Наследие Михаила Александровича Бонч-Бруевича и его вклад в развитие отечественной радиотехники увековечены и в истории связи, и в названии нашего вуза.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича успешно продолжает традиции научных исследований и подготовки специалистов в области связи.

9 февраля

«Телеком-планета» 2026: 1-й тур на финишной прямой!

9 февраля

«Телеком-планета» 2026: 1-й тур на финишной прямой!

9 февраля

В СПбГУТ вышел второй выпуск подкаста «Антитеррор»

9 февраля

В СПбГУТ вышел второй выпуск подкаста «Антитеррор»

9 февраля

СПбГУТ представил опыт цифровизации образования

9 февраля

СПбГУТ представил опыт цифровизации образования

8 февраля

Поздравление ректора СПбГУТ с Днем российской науки

8 февраля

Поздравление ректора СПбГУТ с Днем российской науки

4 февраля

Стань специалистом беспилотных систем

4 февраля

Стань специалистом беспилотных систем

3 февраля

СПбГУТ — участник выставки «Навигатор поступления»

3 февраля

СПбГУТ — участник выставки «Навигатор поступления»

2 февраля

Открыт набор в сборную СПбГУТ по гонкам дронов

2 февраля

Открыт набор в сборную СПбГУТ по гонкам дронов

30 января

Бойцы СВО поблагодарили СПбГУТ за гуманитарную помощь

30 января

Бойцы СВО поблагодарили СПбГУТ за гуманитарную помощь

30 января

Стартовал новый сезон соревнований «IT-Планета»

30 января

Стартовал новый сезон соревнований «IT-Планета»

29 января

Соревнования продолжаются!

29 января

Соревнования продолжаются!

29 января

Студенты СПбКТ приняли участие в мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда

29 января

Студенты СПбКТ приняли участие в мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда

28 января

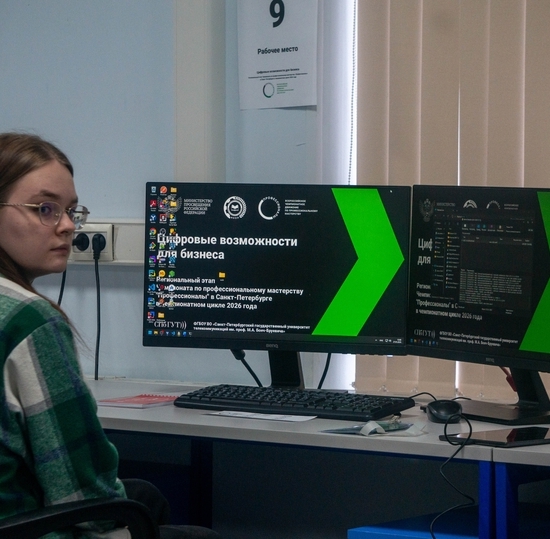

Первый соревновательный день второй недели Чемпионата Профессионалы

28 января

Первый соревновательный день второй недели Чемпионата Профессионалы

28 января

Флаг СПбГУТ на церемонии открытия чемпионата «Профессионалы»!

28 января

Флаг СПбГУТ на церемонии открытия чемпионата «Профессионалы»!

28 января

СПбГУТ вошел в топ-10 рейтинга вузов цифровой экономики

28 января

СПбГУТ вошел в топ-10 рейтинга вузов цифровой экономики

27 января

День конкурсанта на региональном этапе Чемпионата Профессионалы

27 января

День конкурсанта на региональном этапе Чемпионата Профессионалы

26 января

В СПбКТ началась вторая неделя региональный этап чемпионата «Профессионалы»

26 января

В СПбКТ началась вторая неделя региональный этап чемпионата «Профессионалы»

26 января

Осторожно! Сосульки!

26 января

Осторожно! Сосульки!

26 января

Студенты СПбГУТ посетили праздничный молебен в Исаакиевском соборе

26 января

Студенты СПбГУТ посетили праздничный молебен в Исаакиевском соборе

26 января

Очередное заседание ученого совета

26 января

Очередное заседание ученого совета

23 января

СПбКТ стал площадкой для профориентации в рамках чемпионата «Профессионалы»

23 января

СПбКТ стал площадкой для профориентации в рамках чемпионата «Профессионалы»